N’en déplaise à Jean-Jacques Rousseau, dans l’état de nature qui les vit naître, nos ancêtres n’avaient rien de paisibles locataires d’un Eden luxuriant : ils occupaient le plus clair de leur temps à se taper dessus, usant avant tout de leurs poings et visant la face de l’adversaire. Pour preuve, la robustesse de l’ossature faciale des australopithèques et autres préhominiens : arcades orbitales surdimensionnées, pommettes renforcées, mâchoires épaissies, sans oublier les lourdes phalanges de leurs pognes destinées plus à porter à poing fermé des coups que de cueillir fleurettes pour leurs amours. Bien sûr seuls les mâles se cognaient. Les femelles étaient plus paisibles, essentiellement occupées à élever la progéniture. Évitant d’élever la voix et le poing, elles restaient cantonnées au fond de la caverne, ou de la hutte, avec la marmaille.

C’est en résumé ce que nous révèle une étude très sérieuse récemment parue (1). Si je dis qu’elle est très sérieuse, j’avance des preuves : la revue où elle est publiée a un indice de citation de 10.3, et se situe au septième rang des publications scientifiques les plus consultées par la communauté de paléontologues à laquelle j’appartiens. Qui plus est, la recherche elle-même a reçu l’agrément et les subventions de la prestigieuse National Science Foundation nord américaine. Si j’ajoute que les deux chercheurs qui la signent – David R. Carrier et Michael M. Morgan – travaillent à l’université de l’Utah, à Salt Lake City, lieu sacré de la communauté mormone, on comprendra qu’il serait malvenu de porter un regard malicieux sur une étude réalisée à l’ombre d’un Dieu qui veille sur l’Occident tout entier.

Aussi, ai-je d’abord envisagé que, comme moi, lassés des débordements footballistiques qui au quotidien empoisonnent notre existence depuis quelques jours, et qui vont nous encombrer encore un bon mois, David R. Carrier et Michael M. Morgan avaient souhaité faire la promotion d’un autre sport : la boxe. Pourquoi pas, mais tout de même peu crédible à la réflexion.

Alors j’ai lu avec attention l’argumentation que David R. Carrier et Michael M. Morgan développent. Parenthèse : si je les nomme aussi fréquemment, c’est parce que je crois que c’est avant tout pour faire parler d’eux qu’ils ont publié ce papier provocateur, et je ne souhaite pas les décevoir.

Je dois reconnaître en premier lieu que c’est du travail bien fait, au moins dans la forme : les faits s’enchaînent avec force citations savantes (plus de 150), et peu à peu la théorie prend corps. Aussi dans un premier temps je me suis laissé presque convaincre par l’argumentation, avant que le doute s’installe, et on le verra prospère. Mais, attendons la fin.

Pour l’instant, la question première est d’examiner sans a priori une théorie très éloignée de la doxa anthropologique qui clame depuis des lustres que c’est pour mieux mastiquer que les pré humains se virent pourvus de mâchoires tout aussi surdimensionnées que musclées. En effet, chacun sait que le cru a précédé le cuit. Et depuis près de 60 ans on nous dit que la frêle anatomie masticatrice de nous autres hommes modernes comparée à celle de nos ancêtres est la conséquence de nos moeurs culinaires : le bouilli amollit les aliments, et il n’est pas nécessaire de muscles masticateurs surdimensionnés pour en tirer profit. Les australopithèques eux avaient fort à faire avant de déglutir et espérer s’engraisser. Mastiquer longuement était préalable à toute ingestion de nourriture : viande fraîche, peut-être os à moelle, grains de céréales, noix de toute sorte, voire légumes du jour qu’aucune cuisson n’avaient amolli étaient leur ordinaire. Aussi leurs mâchoires munies de ratiches de belle taille servaient à meuler, briser, broyer, malaxer et tourner en pâté quasi liquéfié tous ces rétifs ingrédients.

Pas du tout clament les contestataires que j’ai cités (David R. Carrier et Michael M. Morgan bien sûr). Si les mâles furent pourvus dans ces temps reculés d’ossatures faciales robustes et muscles en rapport, c’est tout simplement que s’ils souhaitaient convoler et se reproduire, ils devaient écarter les concurrents, et leurs désirs s’exprimaient au bout de leurs poings quand ils s’écrasaient sur la face de leurs rivaux, jusqu’à les faire chuter et les endormir. Profitant de ce répit, le vainqueur, le temps d’un coït, assurait sa descendance avec une partenaire, ou peut-être plusieurs s’il était aussi vigoureux du pénis que des poings.

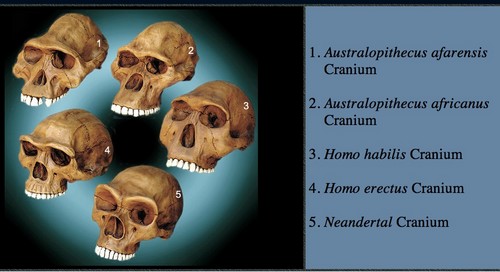

Cette pression de sélection, aussi sexuelle que frappante, s’est traduite par le renforcement des os de la face de nos ancêtres, en même temps que leurs phalanges gagnaient en diamètre. Pour preuve cette série de belles gueules en couleur :

Ces crânes sont les clichés de moulages destinés à l’enseignement de la paléoanthropologie. Les images sont extraites d’un catalogue d’une société qui les propose au tarif unitaire de 160 $. La commande du lot entraine une réduction de 15 $ par spécimen (ici)

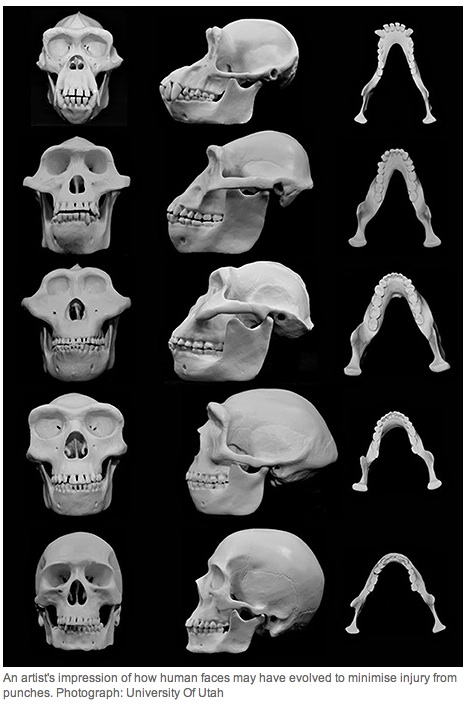

David R. Carrier et Michael M. Morgan incluent dans leur travail une planche noir et blanc tout aussi éclairante. On y voit que les Primates les plus primitifs, ainsi que les plus anciens, avaient des mâchoires et faces plus ossues que les hommes modernes, bien frêles créatures que le moindre gnon doit pouvoir envoyer chez Morphée d’une chiquenaude.

Extrait du travail de David R. Carrier et Michael M. Morgan. En haut le crâne d’un chimpanzé, puis successivement Australopithecus afarensis, Paranthropus boisei, Homo erectus, Homo sapiens. L’artiste a illustré comment la face des Anthropoïdes avait évolué pour minimiser les blessures au visage.

Pour appuyer leurs dires, David R. Carrier et Michael M. Morgan ont adopté une démarche classique à tous les paléontologues depuis Georges Cuvier : pour bien interpréter les fossiles, il faut auparavant avoir bien observé le monde vivant. Ils ont donc mené enquête sur les rixes qui surviennent de nos jours chez les Homo sapiens ordinaires. Ce sont essentiellement les postures adoptées par les protagonistes et la localisation des impacts d’horions qui ont été l’objet de leur recherche sur les pugilats comptabilisés aujourd’hui dans les commissariats de police et les services d’urgence. Pour le premier point – à ne pas orthographier poing – David R. Carrier a constaté que pour tout Primate, s’il souhaite frapper avec les membres antérieurs, il vaut mieux qu’il adopte une posture bipède : les coups portés sont alors beaucoup plus efficaces que s’il reste accroupi (2). Ainsi lorsque nos ancêtres se sont redressés, il y a quelques millions d’années, et de quadrupèdes sont devenus bipèdes, ce n’était pas pour mieux cueillir ce que la nature leur offrait dans les ramées, ou user d’outils, mais pour mieux se servir de leurs poings.

Quel endroit du corps est le plus fréquemment visé ? Pour répondre à la question, David R. Carrier et Michael M. Morgan ont fait appel à une publication spécialisée qui répertorie et localise précisément les blessures de diverses couleurs constatées sur les corps des protagonistes de pugilats. C’est un service d’urgence d’un pays nordique qui en rend compte (3). Au cours d’une seule année, il a eu à soigner 1158 individus mâles. Ils portaient les traces de 1808 blessures. Quant à la localisation des horions, pour résumer, 68% affectaient la face, et seulement 0.2% les fesses. Autrement dit lors d’un combat à mains nues, il s’avère que l’on a 340 fois plus de chance de prendre un poing dans la gueule que de recevoir un coup de pied au cul.

David R. Carrier et Michael M. Morgan envisagent que cette fréquence et localisation des coups sont une constante, et que depuis presque 5 millions d’années les mâles des espèces de pré humains se tapent dessus dans l’espoir de s’assurer une descendance. En terme darwinien il s’agit bien de sélection sexuelle : ce sont les plus balèzes quant aux poings, et les mieux charpentés pour les os de la face qui ont le plus de chance de se reproduire. Et si les hommes modernes n’ont plus cette ossature renforcée, ce n’est pas parce qu’ils sont devenus moins vindicatifs, mais ils sont moins costauds du buste, et se sont affinés, ce qui ne veut pas dire qu’ils sont plus policés.

Telle est la conclusion de cette belle enquête paléontologique qui réunit tous les ingrédients : des fossiles éloquents, des observations comportementales et anatomiques chez l’espèce actuelle Homo sapiens, des références de travaux de paléoanthropologie choisies parmi les plus souvent citées, un raisonnement on ne peut plus cartésien, une conclusion aussi incontournable qu’époustouflante.

Pourtant, il y a comme un défaut, et même plusieurs dans ce travail qui a tout l’aspect d’une construction scientifique. Et je ne vais pas plus longtemps dissimuler mon point de vue : c’est à mon avis de la science éolienne, du vent, de l’esbroufe, de l’épate qu’il faut oublier à peine lue.

Que savons-nous des différences sexuelles entre mâles et femelles des australopithèques ? Que savons-nous des structures sociales des différentes espèces d’alors ? Aux deux questions il faut répondre : presque rien.

Envisager que les mâles se livraient à des combats pour accéder aux femelles suppose qu’il existait un fort dimorphisme sexuel : ils devaient être plus lourds, plus grands, plus costauds que leurs compagnes. Or que connaissons nous réellement du physique de ces espèces ? La totalité des restes osseux d’australopithèques et préhominiens anciens pourrait remplir une grosse valise ; il faut y adjoindre une mallette pour les dents isolées des mêmes. A ce jour seulement 6 individus d’Australopithecus afarensis ont été trouvés, dont Lucy. C’est dire que s’il est possible de « sexer » quelques spécimens, (en particulier les os du bassin de la dite Lucy, et encore !) (Fig. 3) il est exclus de conclure si oui ou non mâles et femelles de nos ancêtres différaient physiquement les uns des autres, au point d’envisager en terme darwinien que la pression de sélection qui a guidé l’évolution morphologique de ces espèces a été d’ordre sexuel.

Lucy est le premier squelette d’Australopithecus afaransis découvert. Assez complet (40 %), il a été mis au jour en 1974 dans la vallée de l’Awash en Ethiopie. Daté de 3.2 millions d’années, sa taille est de 1.07 m et son poids de 29 kg. Lucy pouvait aisément se déplacer debout. C’est la forme de l’arc pubien qui montre qu’il s’agit d’un sujet féminin, encore que certains auteurs contestent cette interprétation.

Pour la question des structures sociales, on a encore moins d’éléments. Les australopithèques vivaient-ils en groupe nombreux dominés par un mâle ? C’est possible. Ou peut-être existaient-ils des harems de femelles avec les jeunes, alors que les mâles erraient plus ou moins isolés. C’est tout aussi possible. Avaient-ils l’agressivité des babouins ou au contraire des mœurs de bonobo ? On peut spéculer sur le sujet presque à l’infini, et les auteurs de science fiction par la littérature et le cinéma ne s’en sont pas privés. Et certains, sans prétendre faire de la science, l’ont fait avec beaucoup plus de talent que David R. Carrier et Michael H. Morgan, dont j’écris les noms pour la dernière fois. Pour exemple, je recommande la série « Sous le vent du monde » de Pierre Pelot et Yves Coppens (Denoël) et une vidéo ici

Références

David R. Carrier, Michael H. Morgan. 2014. Protective buttressing of the hominin face. Biol. Rev. (2014). doi: 10.1111/brv.12112.

David R. Carrier. 2011. The advantage of standing up to fight and the evolution of habitual bipedalism in hominins. PLoS ONE 6(5): e19630. doi:10.1371/ journal.pone.0019630.

Ole Brink, Annie Vesterby, Jørn Jensen. 1998. Patterns of injuries due to interpersonal violence. Injury 29, 705–709.

Publié dans : Evolution,Nouveautés,Primate

Les commentaires et les pings ne sont pas autorisés.

Tags :

Tags :

En fait on aura l’absolue certitude qu’ils ont raison si un jour on découvre dans un chantier de fouilles un superbe poing américain en os de lion (avec des traces de dents australopithèques dessus, bien sûr)

[...] N’en déplaise à Jean-Jacques Rousseau, dans l’état de nature qui les vit naître, nos ancêtres n’avaient rien de paisibles locataires d’un Eden luxuriant : ils occupaient le plus clair de leur temps à se taper dessus, usant avant tout de leurs… [...]

Merci pour cette réponse, lectrice de Frans De Waal, cette façon de lire notre passé me paraissait tout, sauf sérieuse,

Votre argumentaire tien. Quand je l’avais lu j’ai pensée aussi a la fragilité du nez. Il faudra voir dans l’étude (Ref 3) combien touchent le nez, qui me semble évoluer vers la fragilité .

Bonjour,

Si je suis bien d’accord sur le message d’ensemble, je ne comprends pas trop pourquoi vous avez recours à l’argument du registre fossile pour balayer cette interprétation, suffisamment stupide pour s’écrouler toute seule. D’autant que votre présentation des fossiles me semble furieusement orientée:

« La totalité des restes osseux d’australopithèques et préhominiens anciens pourrait remplir une grosse valise ; il faut y adjoindre une mallette pour les dents isolées des mêmes. A ce jour seulement 6 individus d’Australopithecus afarensis ont été trouvés, dont Lucy ».

Il serait peut-être bon de préciser à quoi vous faites référence avec ces 6 individus (les plus complets?), c’est très trompeur. Et quand on sait le casse-tête qu’a été le dimorphisme pour Johanson dans l’interprétation de Lucy…

Vous pouvez consulter 2 références

Reno, P. L., McCollum, M. A., Meindl, R. S. & Lovejoy, C. O. (2010). An enlarged postcranial sample confirms Australopithecus afarensis dimorphism

was similar to modern humans. Philosphical Transactions of the Royal Society 365, 3355–3363.

Reno, P. L., Meindl, R. S., McCollum, M. A. & Lovejoy, C. O. (2003). Sexual dimorphism in Australopithecus afarensis was similar to that of modern humans. Proceedings of the National Academy of Sciences 100, 9404–9409.

Ces auteurs montrent clairement que le dimorphisme chez Lucy et ses copains était faible, du même ordre que celui des sapiens d’aujourd’hui. Ces travaux sont d’ailleurs cités par Carrier et Morgan, mais eux disent qu’ils n’adoptent pas ce point de vue sans pour autant argumenter sérieusement.

Ce sont pourtant des travaux avec des bases documentaires et statistiques très solides. Et je partage tout à fait le point de vue de Reno et al. : pas de dimorphisme marqué chez les australopithèques.

Woody Allen aurait-il pu emballer à la Préhistoire ?